MEDIAS AU SENEGAL Une représentation des femmes plus quantitative que qualitative

Elles sont nombreuses à l’écran, mais rares sont celles qui occupent un poste de responsabilité. Dans le paysage médiatique sénégalais, les femmes jouent un rôle clé en tant que présentatrices et animatrices, mais peinent à s’imposer dans les sphères décisionnelles. Entre obstacles structurels et avancées timides, leur place reste sujette à débat.

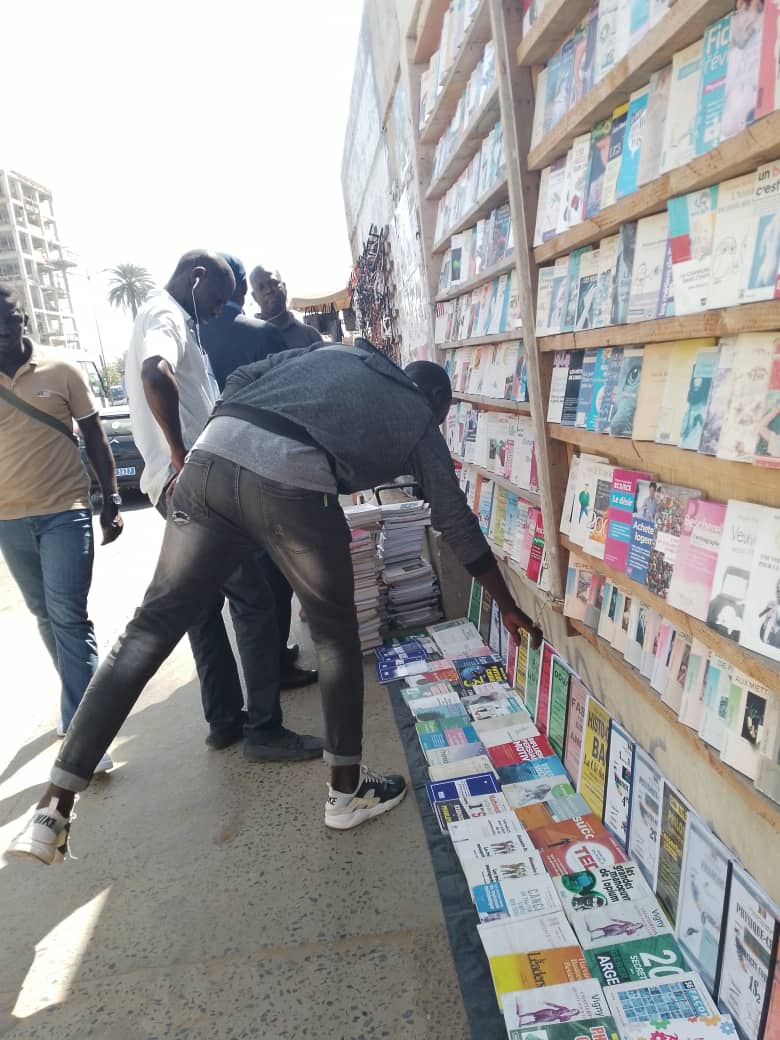

Dans les couloirs feutrés du Cesti, une atmosphère studieuse règne. Entre discussions animées et cliquetis de claviers, des étudiants s'affairent autour de projets journalistiques. Assises dans un coin de la salle de cours Aby Camara, Anta Gaye Ndoye et Mariama Bary, toutes deux en Licence 3 de journalisme, partagent un constat sans appel sur la place des femmes dans les médias. « Les femmes sont bien visibles à la télévision, mais elles restent souvent cantonnées à des rôles secondaires. Dans la presse écrite, elles sont encore moins présentes, notamment à cause des horaires de bouclage tardifs », explique Anta Gaye Ndoye, le regard perçant et la voix assurée. Mariama Bary, acquiesce, tout en feuilletant un agenda posé sur la table. « C'est vrai que les femmes présentent les journaux et animent les émissions, mais leur ascension reste limitée. Peu d'entre elles atteignent des postes de direction. À la RTS, par exemple, elles assurent parfois la programmation en l'absence du rédacteur en chef, mais cela ne se traduit pas toujours par une promotion », soutient-elle sous ses lunettes de lecture.

Le bruit des discussions aux alentours contraste avec le ton sérieux de leur échange. Dans ce temple de la formation journalistique, les deux étudiantes rêvent d'un avenir où la représentation des femmes dans les médias ne sera plus une question de quantité, mais de réelle reconnaissance professionnelle. Selon Anta, la présentation des journaux par des femmes, comme Mariama Dramé, Adama Anouchka Bâ et Anne-Marie Gomis à la RTS, est une stratégie pour attirer l'audience. Elles sont souvent perçues comme des objets médiatiques plus que comme des actrices majeures du journalisme. Elle souligne aussi que « le véritable journalisme se fait sur le terrain, pas seulement sur les plateaux de télévision. La représentation des femmes doit être plus qualitative que quantitative. »

Mariama, pour sa part, nuance le constat en mettant en avant une responsabilisation progressive des femmes dans les médias. « La présence des femmes varie selon le type d'émission. Elles sont majoritaires dans les programmes d'animation, mais aussi de plus en plus présentes dans les rubriques société et économie », affirme-t-elle, assise les jambes croisées. Toutefois, elle reconnaît que des obstacles persistent : « Les contraintes familiales et matrimoniales limitent souvent la carrière des femmes dans les médias. La gestion du foyer peut restreindre leur disponibilité, et les préjugés sociétaux rendent difficile leur accession à des postes de responsabilité. »

« Voir des femmes aux commandes »

Toutefois, elle reconnaît que des progrès sont en cours. « À la RTS, par exemple, lorsqu'un rédacteur en chef est absent, ce sont souvent des femmes qui assurent la programmation. Elles gèrent plusieurs rubriques comme la société et l'économie. L'impact de leur présence à l'écran est positif et apporte une touche différente à la présentation des journaux », soutient-elle sous ses lunettes de lecture.

Anta & Mariama, étudiantes L3 en journalisme au Cesti

Mais des obstacles subsistent. Anta souligne que « les contraintes familiales et matrimoniales limitent souvent la carrière des femmes dans les médias. La gestion du foyer peut restreindre leur disponibilité, et les préjugés sociétaux rendent difficile leur accession à des postes de responsabilité. »

Passionnée des questions de genre et des dynamiques sociales, Bernadette Sonko, enseignante au Cesti, au style vestimentaire à la jamaïcaine insiste sur la question persistante de l’égalité de traitement. Elle dénonce la situation très « précaire des femmes dans les médias ». L’enseignante en Sociologie du journalisme explique : « Il est vrai que les femmes sont très présentes dans l’espace médiatique mais elles ne sont pas représentatives. Elles n’ont pas véritablement le même pouvoir de décision que leurs homologues masculins, qui occupent les postes les plus stratégiques tels que directeur de publication et rédacteur en chef. » « Dans cette situation statique, on ne peut pas parler de représentativité des femmes dans les médias sénégalais », conclut-elle.

Alors que la discussion se prolonge, d'autres étudiants s'arrêtent, écoutant avec intérêt. Ce débat animé illustre l'importance de la question et la volonté des futures journalistes de changer les choses. Si les femmes sont visibles dans les médias, leur présence reste souvent formelle et stratégique pour des raisons d'audience. Elles peinent encore à occuper des postes clés qui leur permettraient d'influencer véritablement la ligne éditoriale et la production de l'information.

Le défi réside désormais dans une réelle inclusion des femmes dans toutes les sphères du journalisme, au-delà de la seule représentation à l'écran. Une évolution que ces jeunes femmes journalistes sont prêtes à impulser.

Tafsir Khaly Sarr