Fatoumata Bernadette Sonko : « La profession de journaliste se féminise, mais par le bas »

Dans le contexte de célébration de la journée internationale des droits de la femme, Fatoumata Bernadette Sonko, formatrice au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti), avec un regard critique, passe en revue dans cet entretien, la place de la femme sénégalaise dans les médias. Elle aborde les obstacles à la responsabilisation des femmes. Quant à leur représentativité, elle parle de féminisation par le bas dans son livre : « Femmes sous silence au Sénégal, une fabrique du patriarcat ».

Quel regard portez-vous sur la représentativité et la responsabilisation des femmes dans l’environnement médiatique sénégalais ?

Depuis quelques années, les femmes journalistes se retrouvent dans les différentes rédactions et dans des desks dits masculins (sport, politique, religion, économie). La profession se féminise. Mais il s’agit plutôt d’une féminisation par le bas. Un des bastions les plus masculins de la presse s’est également ouvert aux femmes journalistes : le landerneau sportif. Tant dans la pratique que dans l’exercice du journalisme sportif, elles ne jouent pas le rôle de titulaire. Leur présence remarquée est certes un progrès mais elle ne doit pas occulter une ouverture à minima. Dans les rédactions, certaines rubriques sont principalement réservées aux hommes et la présence féminine y est encore symbolique. En effet, de la politique à l’économie en passant par le sport ou encore la religion, elles y occupent la portion congrue.

Pensez-vous que la représentation traditionnelle de la femme dans la société est finalement le reflet du niveau de sa responsabilisation dans les différentes sphères socioprofessionnelles notamment au sein des médias ?

Même fortes et puissantes, les femmes restent fragilisées par leur statut défini par la société. Une femme mariée, par exemple, perd son identité ou du moins devient subordonnée à celle de son époux. Tous ses droits sont ainsi dissous ou se confondent dans ceux de ce dernier. Kocc Barma, désigné comme l’un des penseurs wolofs les plus populaires et dont la troisième touffe signifie : « Aime la femme, mais ne te fie pas à elle » entre en droite ligne avec cette réalité. Cela fait passer les femmes comme des êtres non dignes de confiance. Ce n’est pas étonnant encore qu’à Dakar, ses adages soient toujours véhiculés pour les dévaloriser.

Ne dit-on pas d’ailleurs que « l’esprit des femmes est aussi courbé que leurs seins ». La position des femmes ne varie pas. Elles continuent d’être représentées de façon traditionnelle malgré leur instruction, leur situation professionnelle. Cependant il est à relever que cette représentation évolue et s'adapte à leur vie plurielle qui se conjugue à leur vie active et familiale, aux obligations sociales et aux contraintes multiples.

D’un média à l'autre, les disparités dans la représentation des femmes ne prennent pas la même ampleur, quels paramètres peuvent expliquer cela ?

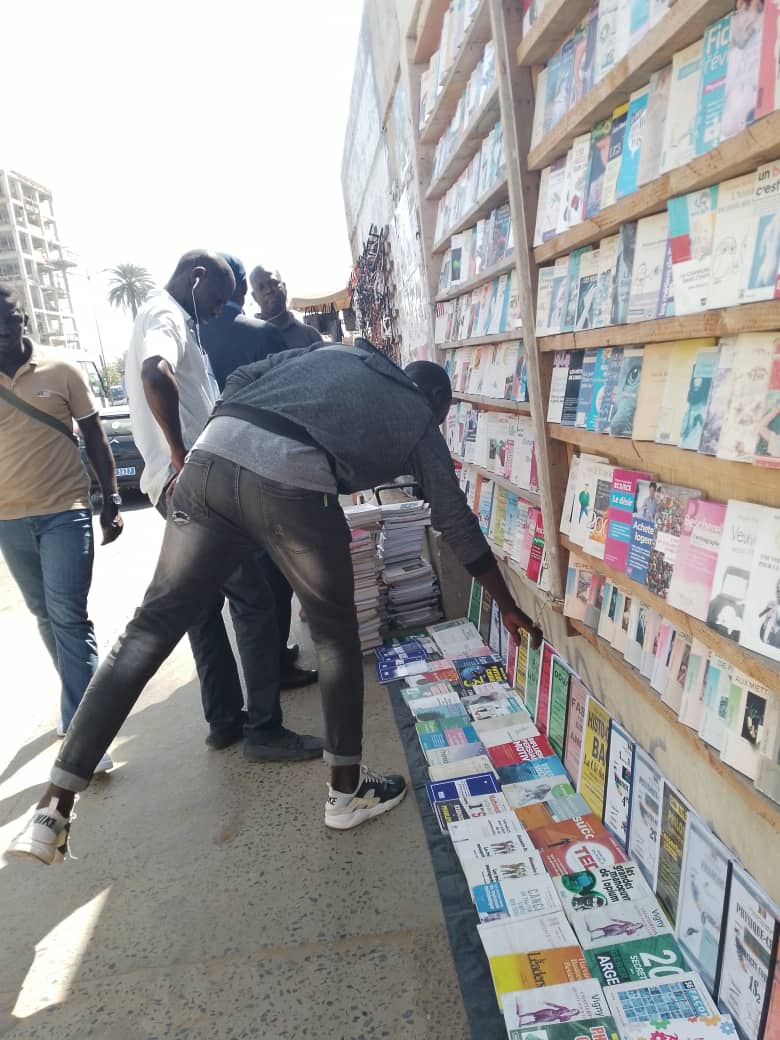

Dans le domaine des médias, les autorités issues des indépendances ont mis en place des organes de presse à des fins politiques pour construire une nouvelle nation et promouvoir ses valeurs citoyennes. Cette démarche, commune à la plupart des États francophones d’Afrique subsaharienne, a légitimé les structures sociales léguées par la colonisation. Au Sénégal, l’absence de figures féminines s’est perpétuée au fil des années. La presse écrite et la radio ont pendant très longtemps renforcé leur marginalisation ; la télévision a consolidé leur invisibilité en les cantonnant dans des secteurs à la marge des questions politiques, économiques et principalement citoyennes. De plus, l’enquête que j’ai effectuée dans les principales rédactions (presse, radio, télévision) en 2018, 2019 et 2020 renforce les résultats de l’étude menée en 2014. Elle relève de fortes disparités entre médias quant à la présence des femmes, mais également dans un même organe et d’un desk à un autre.

Quels peuvent être les principaux obstacles à une représentation beaucoup plus importante des femmes dans les médias et de leur visibilité, à la télévision en particulier ?

La situation matrimoniale est un obstacle grandiose. Les discours véhiculés dans les médias, les productions théâtrales et culturelles en tant que pratiques signifiantes, ont une influence sur les représentations des femmes souvent invitées à la patience, à la résignation, à la soumission voire à l’abnégation. Ces représentations ont une influence non négligeable dans la façon de les percevoir. Il faut dire que les médias, en plus de disposer d’un statut de prescripteur, c’est-à-dire, le pouvoir de rendre visible ou non un sujet, sont basés sur des curricula masculins. La routine journalistique imposant de travailler dans l’urgence, l’appel aux mêmes sources majoritairement masculines, l’information circulaire. L’agenda-setting ou les logiques de rentabilité ne favorisent pas une présence égalitaire des femmes.

On peut, donc, conclure que comme tout écran qui peut montrer ou dissimuler, les télévisions sénégalaises, en sous-représentant les femmes, en les confinant dans des rôles traditionnels, en prônant la supériorité des hommes, cachent plutôt qu’elles ne révèlent des images qui pourraient participer à leur émancipation, c’est-à-dire à une éducation à l’égalité voire une éducation libératrice. Par ailleurs aujourd’hui, les thématiques sont essentiellement tournées sous l’angle ménager et domestique. Aucun sociologue ou universitaire n’est invité pour donner son avis. La religion, principalement musulmane, n’est jamais loin. Un ‘’oustaz’’ fait souvent partie du jeu discursif pour donner le point de vue de l’islam sur le problème posé. Au cours de ces émissions exclusivement en wolof, les femmes sont les principales intervenantes, mais contribuent peu à la discussion en profondeur.